1 de noviembre de 2025

A propósito de Halloween: la transformación de los rituales, entre la identidad y el vacío cultural

La fragilidad de las celebraciones nacionales y el auge de festividades globales evidencian tensiones profundas en la transmisión de valores, la memoria histórica y la idea de comunidad

El disparador de este artículo fue leer ciertos comentarios al pie de la publicación en Instagram de un adelanto de la nota sobre Halloween. Frases como “los yankees apropiándose de cosas”, o “dejen disfrutar a los chicos sin tanto lío”. Variantes de una idea que circula entre los comentarios que van desde creyentes que se espantan porque se celebre Halloween, a otros que no celebrarían porque “es yankee”, a otros que piden que se celebre sin saber por qué, que no importa. Todos los comentarios son interesantes ya que muestran un poco la complejidad en la que estamos viviendo como sociedad.

Nadie lo llama ritual, pero eso es lo que es. Un gesto público que se repite a intervalos fijos, realizado en común, no porque todos los participantes crean en él, sino porque la forma en sí misma es importante. El sociólogo francés Émile Durkheim escribió, hace más de un siglo, que la sociedad no existe primero y luego inventa el ritual. El ritual crea la sociedad. Cuando las personas actúan al unísono —cantan, se ponen de pie, marchan, lloran— generan lo que él llamó efervescencia colectiva: la sensación de elevarse más allá de uno mismo a una realidad a la que no se puede acceder solo. Sin estos momentos, argumentaba, la vida social se disuelve en una mera coexistencia, una multitud sin cohesión. Ese patio, esa bandera, ese himno, nada dramático, apenas perceptible, era una de las formas en que un país enseñaba a sus ciudadanos que pertenecían a algo más grande que sus propias biografías.

El filósofo Byung-Chul Han ha descripto esta desaparición: los rituales estabilizan el tiempo, son “islas de duración”. Una vida sin rituales no es simplemente una vida sin tradiciones, es una vida sin ritmo. Los días se vuelven intercambiables. La identidad se convierte en algo creado por uno mismo y, por lo tanto, frágil; porque el ritual es un espacio en el que nos alejamos temporalmente de la vida cotidiana y nos transformamos antes de volver a ella. El ritual era lo que mantenía los umbrales —nacimiento, matrimonio, muerte, entrada, salida— para que no se convirtieran en confusiones privadas.

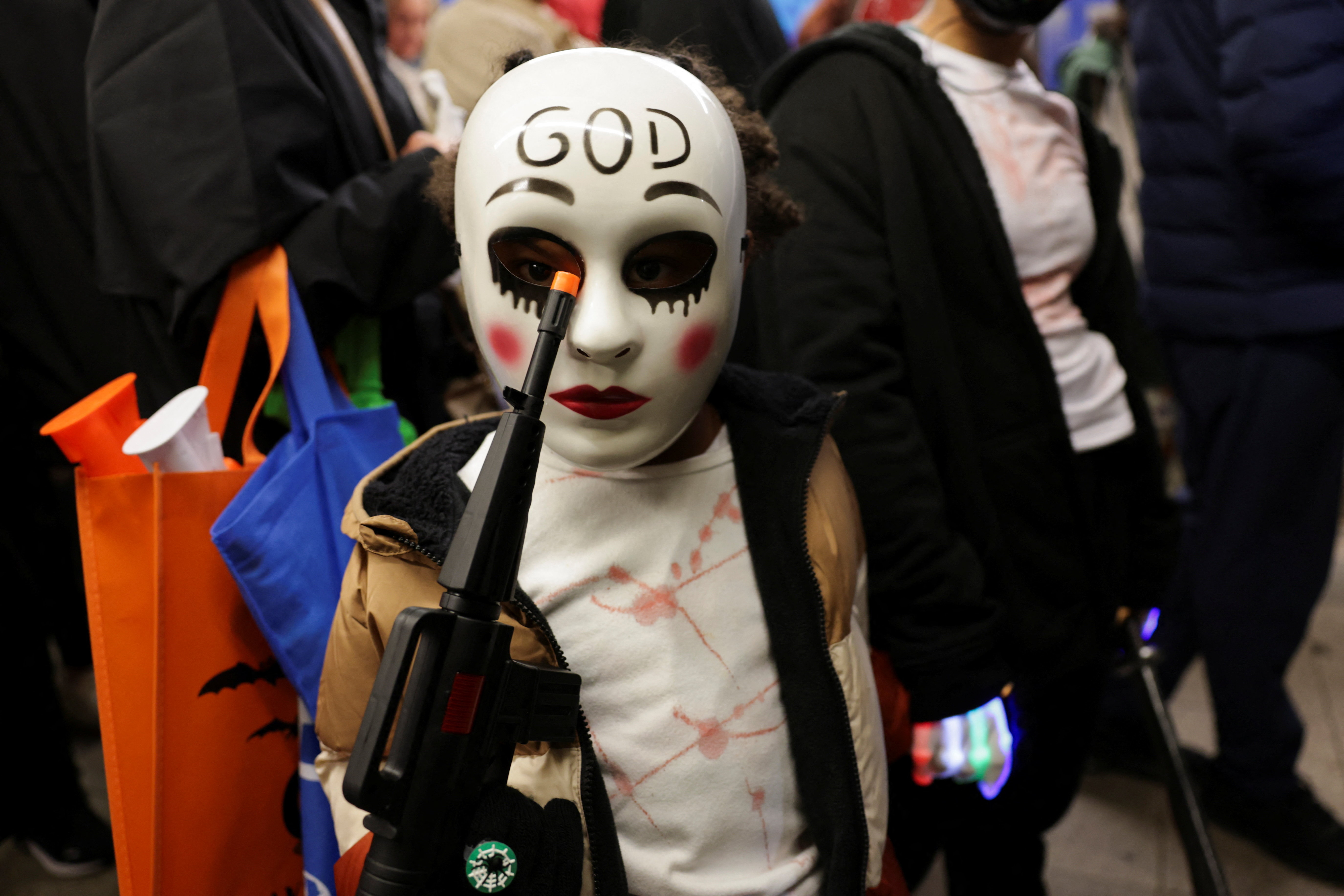

Ahora vemos esto en todas partes: todo sucede, pero nada marca lo que sucede. Pasamos por los acontecimientos de la vida, pero no por las formas. El antropólogo Victor Turner diría que hemos perdido no solo el ritual, sino también la liminalidad, el estado de estar “entre”, donde la identidad cambia y la cultura te sostiene mientras cruzas de un estado a otro. Eso pasa la noche de Halloween, donde los mundos de los vivos y los muertos se confunden y ahí se pone en cuestión la vida, la pertenencia, la permanencia y la muerte. Ese era el sentido original del ritual; entre otras tantas cosas: reforzar la idea de la vida frente a la muerte.Las naciones también necesitan rituales. El teórico político Benedict Anderson llamó a las naciones “comunidades imaginadas”, no porque sean falsas, sino porque dependen de una imaginación compartida, de que las personas crean que pertenecen a un grupo al que nunca conocerán plenamente en persona. ¿Cómo un país de cuarenta o trescientos millones de desconocidos se convierte en un “nosotros”? No a través de leyes o mapas, sino a través de actos sincronizados, guionados de manera colectiva: ponerse de pie para el mismo himno, conmemorar el mismo día, llorar a los mismos muertos, celebrar la misma victoria.Es en ese vacío que llegó Halloween. Y un poco más tarde el Día de San Valentín. Luego el Cyber Monday. Luego el Día de San Patricio para personas sin antepasados irlandeses y sin recuerdo de por qué los santos son importantes. Calabazas de plástico apiladas en un lugar donde deberían estar las flores de primavera. Niños disfrazados de brujas sin recuerdo de las hojas otoñales, porque octubre en Argentina es jacarandas y humedad, no cosecha y frío. Bolsas de “truco o dulce” vendidas en supermercados donde, hace cuarenta años, sólo el pan dulce y el turrón marcaban el calendario.

Muchos lo llaman globalización, y tienen razón, pero esa no es la razón. La razón por la que Halloween tiene éxito donde el Día de la Tradición fracasa es que Halloween todavía tiene un guion. El Día de la Tradición, para la mayoría de la gente, no lo tiene. Los rituales no compiten en significado. Compiten en su posibilidad de ser en acto. Cuando el gesto deja de realizarse, el recuerdo que conllevaba comienza a desvanecerse. No se puede revivir un ritual explicándolo. Solo vive cuando se repite. María Elena lo dice siempre mejor: “En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo…”

Pierre Bourdieu dijo algo similar: el ritual se inscribe como habitus, un conjunto de disposiciones incorporadas. Es mecánico, está incorporado. No te preguntás por qué bajás la voz cuando entrás en una iglesia, o si te ponés más firme y solemne cuando suena el himno. El ritual ya ha hecho su trabajo: ha entrado en el cuerpo.Judith Butler escribió una vez que la identidad no es algo que tenemos, sino algo que hacemos, una actuación que se repite a lo largo del tiempo. Si eso es cierto, ¿qué ocurre cuando las actuaciones que heredamos de la familia, la escuela, la religión y la nación se debilitan, y las que ofrece la cultura de consumo global se fortalecen? La identidad se convierte en algo descargable, no transmitido. En ese sentido, los rituales importados no sustituyen a la identidad nacional, sino al sentimiento de pertenencia que antes proporcionaban los rituales nacionales. Ofrecen emoción, acción, simbolismo y repetición. Y como vienen empaquetados, no exigen nada de la tradición. Todo son ganancias, sin herencia. Se pegan a un vidrio como el deseo de feliz navidad; viene en un paquete en inglés.

Los chicos argentinos que cargan con una calabaza de plástico pidiendo truco o dulce, no están confundidos. Simplemente siguen la única coreografía disponible que aún señala la participación colectiva. La pregunta no es por qué aprendieron que eso lo encontraban en Halloween. La pregunta es por qué la cultura dejó de nutrir con otros rituales la idea de comunidad e identidad colectiva.No hay otro momento en la vida contemporánea argentina en el que millones de desconocidos sientan el repentino estallido de la “efervescencia colectiva” de Durkheim. Ningún otro ritual une a la ciudad y el campo, a todas las clases sociales sin distinción, a los creyentes y los ateos, a los peronistas y los antiperonistas, a los jóvenes y los mayores. Ningún otro evento hace que la gente salga a las calles con banderas que no necesitan explicación. Cuerpos trepando a los semáforos, desconocidos abrazándose sin dudarlo, tambores resonando en el cemento, el himno cantado no como un deber institucional, sino como una necesidad física. Eso no es fanatismo. Es un ritual.

Tiene una coreografía y un guion: el canto, la camiseta levantada, el beso al escudo, las canciones escritas por los músicos que esperan convertir en himno. Tiene simbolismo: los colores, el número 10, las referencias a Maradona o Messi. Tiene repetición: cada cuatro años, una oportunidad de recrear las mismas escenas, las mismas frases, las mismas lágrimas. Y, lo que es más importante, tiene memoria. La gente recuerda dónde estaba en 1986. Recuerda con quién estaba. Recuerda quién ya no está vivo para ver la victoria de este año. El fútbol lleva consigo a los muertos, a los ausentes, a la ciudad, a la nación, a la narrativa e infraestructura. En ese sentido, Halloween no está invadiendo Argentina. La está llenando. El espacio vacío que dejan los rituales cívicos y religiosos, carnavalescos o conmemorativos se convierte en una pista de aterrizaje comercial porque seguimos queriendo la emoción de antes, los disfraces, los gestos compartidos, la decoración.No tiene sentido discutir Halloween sí o Halloween no. El mundo no se acabará porque dejemos de arrodillarnos, de izar banderas o de cantar juntos y comencemos a disfrazarnos de fantasmas en octubre. Se acabará, de forma silenciosa y anónima, cuando no quede ningún gesto que pueda ser más grande que cada uno de nosotros individualmente.

Recuerdo un cuento que escuché una vez contar a la grandiosa artista y activista cultural Laurie Anderson. Creo que simplifica todas las ideas que intenté volcar en esta reflexión y lo dice de manera muy bella: